当你在科幻电影中看到角色挥手触碰空中悬浮的三维影像,或是在博物馆里通过全息展柜 “隔空” 观察文物细节时,是否曾好奇这种神奇的视觉效果背后,隐藏着怎样的科学原理?这便是全息技术的魅力 —— 它并非简单的 3D 投影,而是一种能记录并重现物体完整光信息的尖端技术,正悄然改变着我们感知世界的方式。

一、不止于 “立体”:全息技术的核心原理

很多人会将全息技术与 3D 电影混淆,但二者有着本质区别。3D 电影通过左右眼接收不同角度的平面图像制造视觉错觉,而全息技术能真正还原物体的三维光场信息,包括光的振幅、相位和波长,就像将物体 “复制” 到空间中一样。

这一过程的核心在于 “干涉记录” 与 “衍射重现” 两个步骤:

1. 干涉记录:拍摄时需使用激光作为光源,将其分为两束 —— 一束直接照射物体(物光),另一束直接投向感光介质(参考光)。物光经物体反射后携带物体的形状、纹理等信息,与参考光在感光介质上相遇并产生干涉条纹,这些看似杂乱的条纹实则是物体光信息的 “密码本”,被记录在全息底片上。

2. 衍射重现:当用与参考光波长、角度相同的激光照射全息底片时,底片上的干涉条纹会像光栅一样使光线发生衍射,重新构建出与原物体完全一致的三维影像。更神奇的是,若将全息底片打碎,哪怕是一小块碎片,仍能重现物体的完整影像,这是因为每部分都记录了物体的全部光信息。

二、从实验室到生活:全息技术的发展历程

全息技术的诞生源于一次 “意外发现”。1947 年,英国物理学家丹尼斯・伽柏为改善电子显微镜的分辨率,提出了全息术的理论框架,并在 1948 年成功拍摄出世界上第一张全息图。不过受限于当时的光源(普通汞灯),早期全息图分辨率低、影像模糊,难以实用化。

直到 1960 年激光的发明,为全息技术带来了革命性突破。激光的高相干性(波长统一、相位稳定)完美满足了全息记录的需求,美国科学家尤金・利思和朱里斯・乌帕特尼克斯据此开发出 “离轴全息术”,首次实现了清晰的三维影像重现,伽柏也因此在 1971 年获得诺贝尔物理学奖。

进入 21 世纪,随着显示技术、计算机算法和材料科学的进步,全息技术逐渐从实验室走向大众生活:从手机上的 “全息投影键盘”,到演唱会中 “复活” 的虚拟歌手,再到医疗领域的 “3D 全息解剖模型”,全息技术正以多样化的形态融入我们的日常。

三、全息技术的应用:从娱乐到前沿科技

如今,全息技术已不再是科幻电影中的 “专属道具”,而是在多个领域展现出强大的实用价值:

1. 娱乐与传媒:重构视觉体验

在娱乐领域,全息技术创造了全新的互动方式。2014 年,日本虚拟歌手初音未来通过 “全息投影” 举办演唱会,数万名观众现场感受 “虚拟偶像” 的舞台魅力;2019 年,美国 Coachella 音乐节利用全息技术 “重现” 已故歌手图派克,引发全球关注。此外,全息电影、全息游戏也在逐步发展,未来我们或许能在家中通过全息设备 “置身” 电影场景,与角色实时互动。

2. 医疗健康:助力精准诊疗

在医疗领域,全息技术成为医生的 “得力助手”。通过将患者的 CT、MRI 扫描数据转化为 3D 全息模型,医生可以直观地观察器官结构、肿瘤位置,甚至模拟手术过程,降低手术风险。例如,美国约翰・霍普金斯医院已将全息技术用于神经外科手术规划,帮助医生更精准地定位病灶;在远程医疗中,全息技术还能实现 “全息会诊”,让专家通过三维影像远程指导基层医生开展诊疗。

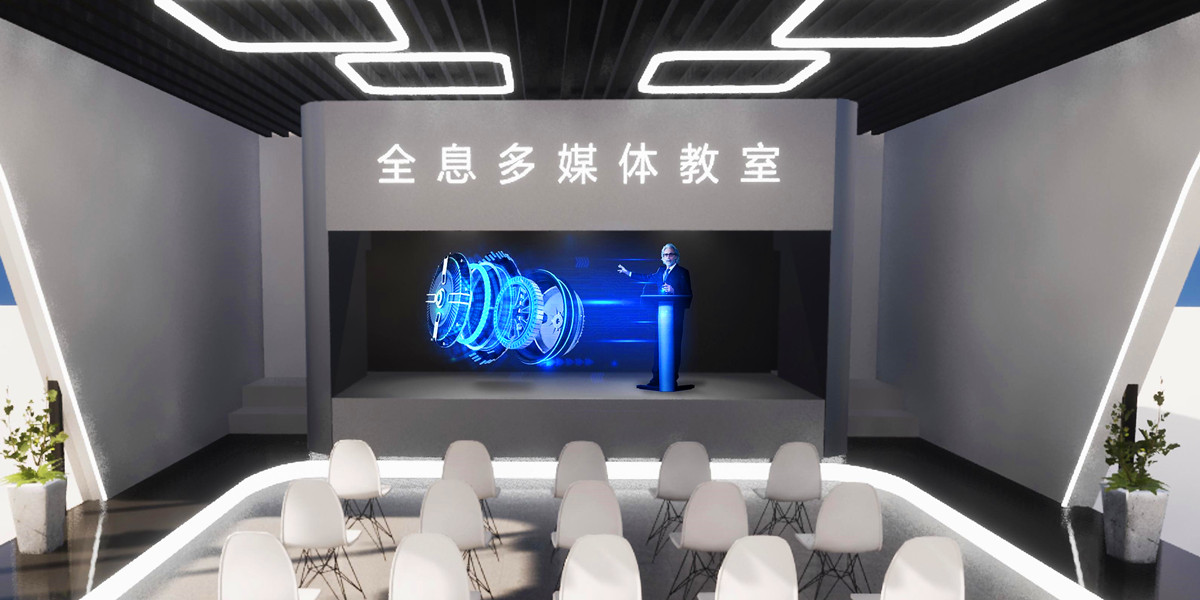

3. 工业与教育:提升效率与认知

在工业领域,全息技术可用于产品设计与检测。工程师通过全息影像实时观察产品的三维结构,无需制作实体模型就能发现设计缺陷;在汽车制造中,全息技术还能辅助工人进行装配操作,将零部件的安装步骤以全息形式投射到工作区域,提高装配精度和效率。

在教育领域,全息技术打破了传统教学的局限。学生可以通过全息设备 “观察” 原子结构、地球内部圈层,甚至 “走进” 历史场景,将抽象的知识转化为直观的三维影像,极大提升学习兴趣和理解效率。

四、未来展望:全息技术的下一个十年

尽管全息技术已取得显著进展,但仍面临一些挑战:目前主流的 “全息投影” 多需借助特殊屏幕或烟雾等介质,真正的 “空中悬浮全息”(无需介质)技术仍在研发中;此外,全息内容的制作成本较高,实时全息传输的带宽需求也对网络技术提出了更高要求。

不过,随着元宇宙、5G/6G、人工智能等技术的融合发展,这些问题正逐步得到解决。未来,我们或许能看到:

· 全息通讯:通过手机或眼镜实现 “全息视频通话”,对方的三维影像实时出现在眼前,仿佛面对面交流;

· 全息购物:在网上购物时,通过全息设备 “查看” 商品的三维形态,甚至试穿虚拟衣服、试用虚拟家电;

· 全息城市:在城市规划中,利用全息技术构建实时更新的 “数字孪生城市”,助力交通管理、应急救援等工作。

从伽柏的理论构想,到如今走进生活的实用技术,全息技术用七十余年的发展证明:人类对 “打破维度限制” 的探索从未停止。或许在不久的将来,“全息” 将不再是一个新鲜词汇,而是像手机、互联网一样,成为我们生活中不可或缺的一部分,重新定义 “看见” 的意义。